Il fumo della sigaretta:

la … robaccia che aspiriamo

Il fumo della sigaretta:

la … robaccia che aspiriamo

Di Claudio Bosio.

Per quanto riguarda il numero di morti

i produttori di armi sono enti di beneficenza

in confronto ai produttori di sigarette.

Prof. Silvio Garattini

27 maggio 2010. - È opinione comune che la nicotina è “il” componente del fumo di sigaretta: altamente pericoloso per i polmoni e, per di più, cancerogeno.

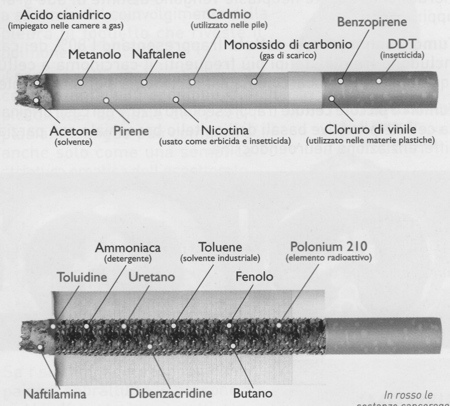

Non è proprio così. Innanzi tutto la nicotina non è una sostanza cancerogena. Tutt’al più va considerata co-cancerogena. E poi, purtroppo, il fumo di sigaretta, oltre alla nicotina, contiene oltre 4.000 altre sostanze diverse Nel tabacco se ne trovano almeno 2.500, che per effetto della combustione diventano, appunto, ≈4000. Quando si accende una sigaretta, l’estremità cui si è dato fuoco diviene una zona incandescente; pertanto quando si "tira" la prima boccata, si dà inizio ad un processo di distillazione che trasforma le sostanze secche del tabacco in fumo.

La composizione del fumo di sigaretta è studiata mediante particolari macchine fumatrici, che simulano il fumo dell'uomo.

Grazie a queste apparecchiature è stato possibile evidenziare che:

![]() una sigaretta che pesa 1 grammo viene mediamente consumata dal fumatore, in quasi 12 minuti mediante 8-10 boccate di circa 2 secondi l'una per un volume totale di 250 ml.

una sigaretta che pesa 1 grammo viene mediamente consumata dal fumatore, in quasi 12 minuti mediante 8-10 boccate di circa 2 secondi l'una per un volume totale di 250 ml. ![]() La forza con cui avviene l'aspirazione, variando la temperatura di combustione, modifica la composizione del fumo, per cui la stessa sigaretta può dare origine a sostanze diverse a seconda del modo in cui viene fumata.

La forza con cui avviene l'aspirazione, variando la temperatura di combustione, modifica la composizione del fumo, per cui la stessa sigaretta può dare origine a sostanze diverse a seconda del modo in cui viene fumata.

![]() La temperatura raggiunta dalla sigaretta varia dai 30°C dell'imboccatura ai ≈850°C del cono di combustione. Alcuni componenti del tabacco subiscono una pirolisi totale. Le sostanze volatili vengono direttamente emesse con il fumo. Altre molecole si combinano formando nuovi componenti (pirosintesi).

La temperatura raggiunta dalla sigaretta varia dai 30°C dell'imboccatura ai ≈850°C del cono di combustione. Alcuni componenti del tabacco subiscono una pirolisi totale. Le sostanze volatili vengono direttamente emesse con il fumo. Altre molecole si combinano formando nuovi componenti (pirosintesi).

![]() La composizione del fumo varia in funzione di diversi fattori. Essenzialmente: la qualità del tabacco, la temperatura della combustione raggiunta, la lunghezza della sigaretta, la porosità della carta d’avvolgimento, il tipo di additivi aggiunto al tabacco, la presenza e il tipo di filtro. Un singolo getto di fumo contiene da 0.3 a 3.3 miliardi di particelle per millilitro, con jmedio = ≈ 0.3 micron, dimensione che le rende respirabili.

La composizione del fumo varia in funzione di diversi fattori. Essenzialmente: la qualità del tabacco, la temperatura della combustione raggiunta, la lunghezza della sigaretta, la porosità della carta d’avvolgimento, il tipo di additivi aggiunto al tabacco, la presenza e il tipo di filtro. Un singolo getto di fumo contiene da 0.3 a 3.3 miliardi di particelle per millilitro, con jmedio = ≈ 0.3 micron, dimensione che le rende respirabili.

![]() I componenti chimici del fumo sono presenti in 3 fasi:

I componenti chimici del fumo sono presenti in 3 fasi:

1. Fase gassosa: (80-100 cm3/sigaretta) composta da monossido di carbonio,formaldeidi, ammoniaca, biossido d’azoto, acetone, acido cianidrico, sali di metalli pesanti, quali Cadmio,Nickel, Piombo etc.

2. Fase Liquida: costituita da acqua e sostanze irritanti (acidi, alcoli etc).

3. Fase solida: contenente polveri (fenoli, acidi organici, aldeidi ecc.) oltre a Nicotina (10-20 mg/sigaretta) e Catrame (7-20 mg/sigaretta) oltre a Fenoli, Naftilamina, Difenilamina, Ac. Lattico Ac. Succinico,

Percentualmente e nei termini più generali, il fumo di sigaretta corrisponde alla seguente composizione:

- 90% = biossido di carbonio (CO2)

- 10% = nicotina, monossido di carbonio (CO)

La più gran parte delle altre sostanze è presente solamente in quantità estremamente ridotte, espresse in microgrammi (µg) (milionesimi di grammo) o in nanogrammi (ng) (mille milionesimi di grammo)/sigaretta.

Fra i molteplici componenti del fumo di sigaretta descriveremo, in estrema sintesi, i seguenti:

nicotina ( C10H14N2)

La N.è un liquido contenuto nelle foglie del tabacco come mannato e citrato. E' un alcaloide volatile, catalogato in farmacia come una droga, così potente che una sola goccia iniettata nel sangue sarebbe sufficiente a provocare la morte istantanea. Sperimentalmente due gocce di nicotina pura sulla lingua di un cane sono sufficienti per ucciderlo. La sua percentuale media nel tabacco di sigaretta è intorno all'1-2%; pertanto una normale sigaretta da 1 grammo, ne contiene in media dai 10 ai 20 mg, di cui soltanto il 20% passa nel fumo. Di tale quota poi il fumatore assorbe circa l'80% se "respira" il fumo e solo il 30-40% se non lo respira. La quantità di N. che passa nel sangue dipende, ovviamente, dal tipo di sigarette fumate, dal loro numero; Una volta inalata, è facilmente assorbita (in circa 8 secondi ([1]) ) dalle mucose dei bronchi e dei polmoni, entrando poi nel circolo sanguigno, dal quale viene trasportata al fegato; qui viene trasformata, cioè neutralizzata, nel giro di circa mezz'ora. (Ecco perché i grandi fumatori hanno la tendenza ad accendersi una sigaretta ogni mezz'ora circa). Durante la ½ ora in cui resta in circolo, la N. si diffonde in tutto il corpo e almeno un terzo di essa raggiunge il cervello. Sotto lo stimolo della N., il battito cardiaco aumenta anche di 20 pulsazioni al minuto; aumento che può durare fino a 20 minuti dopo aver fumato, e ciò per la maggior parte dei fumatori può significare 10.000 pulsazioni in più al giorno (affaticamento eccessivo per il cuore). Un altro danno grave della N. è dovuto al suo effetto vasocostrittore (riduce il calibro delle arterie) con conseguente aumento della pressione sanguigna. Tutto l'organismo risente del suo effetto: in particolare le vie respiratorie, l'apparato gastrointestinale e cardiovascolare.

monossido di carbonio (CO)

Si forma per combustione incompleta del tabacco. Costituisce quasi il 4% del fumo di una sigaretta media, in cui ha una concentrazione almeno 1000 volte maggiore di quella ritenuta tollerabile nell'ambiente. La quantità di CO che si libera prevalentemente dalla combustione incompleta di una sigaretta e che viene respirata, è di ≈ 20 mg. Inalato, dai polmoni passa nel sangue ed entra nei globuli rossi. Poiché la sua affinità per l'emoglobina (la proteina che trasporta l'ossigeno) è 200 volte maggiore di quella dell'ossigeno, il CO sostituisce l'ossigeno nel legame con l'emoglobina, formando la carbossiemoglobina (COHb) riducendo così il trasporto dell'ossigeno dai polmoni ai tessuti. Poiché i globuli rossi non riescono più a liberare ossigeno nella quantità e con la rapidità che i tessuti richiedono, l'organismo reagisce producendo più globuli rossi. Il loro numero diventa quindi più alto del normale (poliglobulia), con pericolo di trombosi (occlusione di un vaso sanguigno). A causa di questo duplice effetto dell'ossido di carbonio, un fumatore che vive a livello del mare riceve la stessa quantità di ossigeno di chi si trova a 2.500 m di altitudine. Il sangue di un non fumatore contiene in genere una quantità di carbossiemoglobina (COHb) oscillante tra 0,5 e 2%. Per un fumatore, a seconda del tipo e del numero di sigarette fumate al giorno, la quantità è compresa tra il 4 e 15% o anche più.

L'ossido di carbonio (CO) rende più permeabili le pareti delle arterie, facilitando la formazione di edemi (anomalo accumulo di liquidi) e di depositi di colesterolo nelle arterie (aterosclerosi). Uno studio ha rilevato che nei fumatori con il 5% di COHb nel sangue l'arteriosclerosi è 21 volte più probabile di quanto lo sia nei non fumatori.

L’ossido di carbonio (CO), al pari della nicotina, aumenta la capacità adesiva delle piastrine (elementi importanti per la coagulazione del sangue), facilitando così la formazione di trombi sanguigni. Pertanto chi fuma più di 20 sigarette al giorno è esposto ad un “rischio coronario” circa doppio rispetto ai non fumatori. Sono necessarie almeno 8-10 ore per liberare l'organismo dall'ossido di carbonio.

Catrame

È quella patina oleosa, di colore giallo-marrón, che macchia i denti e le dita dei fumatori, così come ne impregna i capelli ed i vestiti. In effetti, se si condensa il fumo, si forma una sostanza “catramosa”, viscosa e puzzolente, in cui sono presenti alcune tra le principali sostanze cancerogene note, quali il benzopirene, le nitrosammine e la betanaftilammina. Il catrame è un agente cancerogeno più potente di tutte le sue componenti messe assieme (sinergismo).Chi fuma un pacchetto di sigarette al giorno introduce ogni anno il contenuto di circa una tazza di catrame (≈500 g.)

I contenuti di catrame delle sigarette variano sensibilmente da marca a marca

sostanze irritanti

Si tratta di sostanze come l’acroleina, la formaldeide, gli ossidi d’azoto, fenoli, acido cianidrico, polonio 210, cadmio, nichel ecc., che, inalate con il fumo, inibiscono il movimento delle ciglia della mucosa delle vie respiratorie e, depositandosi, interferiscono con l'autodepurazione dei polmoni. Favoriscono infezioni, bronchite cronica ed enfisema.

Sostanze radioattive

Solo da poco i ricercatori hanno individuato la presenza di sostanze radioattive nel fumo. Esse provengono dai fertilizzanti a base di fosfati con cui sono trattate le piantagioni di tabacco per ottenere maggiori rese([2]).

Uno dei più importanti elementi radioattivi è il polonio 210, che con il fumo passa nell'apparato respiratorio, dove viene trattenuto dal muco bronchiale. Le radiazioni che emette sono in grado di alterare il materiale genetico (DNA) delle cellule e fare esplodere il processo tumorale. E' stato calcolato che una persona che fuma30 sigarette al giorno assorbe in questo modo in un anno una quantità di radiazioni pari a quella che riceverebbe facendo 300 radiografie al torace.

Sostanze cancerogene.

Nel fumo di sigaretta vi sono molte sostanze che possono provocare tumori a vari organi e apparati (polmone, bocca, faringe, esofago, laringe, vescica, fegato e cervice uterina). Le sostanze cancerogene si dividono in due categorie:

a) gli iniziatori o carcinogeni (idrocarburi policiclici come il benzene e il benzopirene (cancerogeno per il polmone e la pelle), il 4-amino-bifenile (cancerogeno per la vescica) e l'acrinonitrile (cancerogeno per il fegato) che da soli possono provocare un tumore. (ma che per crescere ed affermarsi hanno bisogno dei co-cancerogeni, di cui sotto).

b) dei promotori o co-carcinogeni che possono essere presenti nel fumo di tabacco (Polonio 210 che è radioattiva (!), a-nitrosamine, nickel e radicali liberi).

azione cancerogena di alcuni idrocarburi del fumo di sigaretta

IDROCARBURI | ATTIVITA' CANCEROGENA |

Betanaffilammina | Alta |

Benzopirene | Alta |

Dibenzoantracene | Alta |

Benzofluantene | Moderata |

Di benzopirene | Moderata |

Benzoantracene | Debole |

Crisene | Debole |

Idenolpirene | Debole |

Carta

Il tipo di carta usato come cilindro della sigaretta influisce moltissimo sulla efficienza dello stesso. Quanto più porosa è la carta, maggiore è la quantità di aria che può passarvi attraverso per la combustione del tabacco, consentendo nel contempo una “diluizione” del fumo prodotto.

Filtro

I filtri, fatti d’acetato di cellulosa, trattengono parte del catrame e del fumo prima che questi giungano ai polmoni del fumatore. Inoltre, raffreddano il fumo e lo rendono più inalabile.

Altre sostanze contenute in dosi comparativamente minori sono:

Acido cianidrico (HCN)

E' un gas velenoso, letale. Nel fumo di sigaretta è presente in una concentrazione superiore al livello di sicurezza. Esso viene neutralizzato dalle cellule cigliate che tappezzano i bronchi, le quali però, soprattutto nei grandi fumatori, a lungo andare vengono danneggiate.

Additivi

Senza additivi il fumo del tabacco non solo è poco gradevole ma anche irrita non poco la gola. Per compensare la riduzione del gusto, dovuta all'abbassamento del contenuto di nicotina e di catrame, vengono aggiunti al tabacco additivi vegetali o di sintesi, alcuni dei quali, sebbene presenti in piccolissime quantità, sono estremamente pericolosi. Eccone un breve elenco: Piridina, Mentolo, Furfurolo Zucchero, Cacao, Cioccolato e Miele, Liquirizia.

Alcune considerazioni finali:

Al mondo si contano oltre 1 miliardo di fumatori che fumano circa 6 mila miliardi di sigarette all'anno; quindi, in media, ogni fumatore consuma circa 6.5 kg/anno di tabacco, con consumo medio di 1.600 sigarette/anno.(≈ 4-5 sigarette/giorno pro capite).

Queste cifre sono in aumento, non solo nel Terzo Mondo dove dal 1970 il consumo di tabacco è cresciuto del 67%.

Tenuto conto dei fattori di rischio più comuni del fumatore (ictus, infarto cardiaco, angina pectoris, tumore polmonare) si verifica che effettivamente le sigarette sono la causa

§ del 20% delle morti nei Paesi sviluppati

![]() del 90-95% dei tumori polmonari

del 90-95% dei tumori polmonari

![]() dell'80-85% delle bronchiti croniche ed enfisema polmonare

dell'80-85% delle bronchiti croniche ed enfisema polmonare

![]() del 20-25% dei malanni cardiovascolari.

del 20-25% dei malanni cardiovascolari.

[Dati Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 2002]

Ogni anno nel mondo perdono la vita circa 3.000.000 di persone a causa del fumo. Per il 2025 sono previsti 10 milioni di morti/anno. La metà di queste morti avviene tra i 35 ed i 69 anni, con una perdita di 20-25 anni di vita.

| 1995 | 2025 |

Paesi industrializzati | 2 Milioni | 3 milioni |

Paese in via di sviluppo | 1 milione | 7 milioni |

| ---------- | ---------- |

Totale mondiale | 3 milioni | 10 milioni |

(Peto, Lopez et al., 1994)

Terrificanti le cifre riportate nelle due tabelle più sotto addotte, relative alle morti per fumo nel 1990, con riferimento alla:

![]() popolazione mondiale (maschile 35-69 anni) nei paesi industrializzati.

popolazione mondiale (maschile 35-69 anni) nei paesi industrializzati.

![]() Popolazione italiana

Popolazione italiana

Attualmente (2005) in Italia il fumo causa 75.000/80.000 morti ogni anno:

![]() ≈39.000 per cancro

≈39.000 per cancro

![]() ≈13.000 per malattie respiratorie croniche

≈13.000 per malattie respiratorie croniche

![]() 22.000 per malattie cardiovascolari

22.000 per malattie cardiovascolari

Sono numeri da Olocausto ... Non solo il fumo uccide, come è riportato sui pacchetti di sigarette, ma è la causa prima di mortalità, per l’umanità intera.

MORTI PER FUMO NEI PAESI INDUSTRIALIZZATI

Causa di morte | Migliaia di morti: causa fumo/totali | % causa fumo |

Cancro al polmone | 231/246 | 94% |

Cancro alla gola e cavità orale | 56/81 | 69% |

Altri tipi di cancro | 73/408 | 18% |

Malattie respiratorie croniche | 76/93 | 82% |

Altre malattie respiratorie | 15/48 | 31% |

Malattie vascolari | 318/926 | 34% |

Cirrosi epatica | -/84 | - |

Altre patologie | 97/276 | 35% |

Altre cause non mediche | -/295 | - |

| ------------- | ------------ |

Tutte le cause | 865/2458 | 35% |

Tutti i tumori | 360/736 | 49% |

Peto, Lopez et al., 1992, 1994

Morti attribuibili al fumo in Italia

| Maschi | Femmine | ||

Causa di morte | 35/69 | >70 | 35/69 | >70 |

Tumore polmonare | 14/15 | 9.1/10 | 0.9/2 | 1.2/2.3 |

Tutti i tipi di cancro | 22/43 | 14/41 | 1.2/25 | 1.7/34 |

Malattie vascolari | 10/31 | 9/77 | 0.8/14 | 2.5/112 |

Malattie respiratorie | 2.8/4.4 | 8.9/17 | 0.3/1.5 | 2.4/12 |

Tutte le altre cause | 3.5/24 | 2.6/30 | 0.4/13 | 0.8/45 |

| ---------------- | ----------------- | ||

Tutte le cause | 38/102 | 35/166 | 2.7/53 | 7.4/203 |

Peto, Lopez et al., 1992, 1994

([1]) La metà del tempo impiegato dall'eroina iniettata.

([2]) Il polonio 210 deriva dai fertilizzanti usati per la coltura del tabacco soprattutto nei paesi più ricchi: le sigarette occidentali risultano infatti 15 volte più radioattive di quelle indiane. Si tratta di polifosfati ricchi di radio da cui emana il gas “radon” che in aria decade a piombo 210 e in parte a polonio 210. Il piombo viene poi concentrato nella foglia di tabacco dove si trasforma in polonio 210 il quale alla temperatura di combustione della sigaretta, passa allo stato gassoso e viene inspirato dal fumatore e da chi gli sta intorno. Se nel mondo ci sono oltre un miliardo di fumatori, allora vuol dire che più di un miliardo di persone sono contaminate.